|

5.出家学法 (しゅっけがくほう) |

|

「ご入洛の後、石渕の勤操僧正を師として、大虚空蔵ならびに能満虚空蔵の法を受けて、心に深く念持せられた。この法はむかし大安寺の道慈律師が唐に渡り、善無畏三蔵に逢うてその幽旨をつたえたもので、勤操はこの法の勝れた利得のため英傑のほまれ高く、大師その教えをうけて深く修習せられた。大師は経史をまなびはせられたが、それは眼前のことで一期の後に利益がない。経史をやめてまことの教を学ぼうと思われて名を無空と改められた。そして延暦16年(797年)12月「三教指帰」を撰し、仏、道、儒の三教は浅深の差はあってもみな聖説である。その一つに入るならば忠孝にそむくことなしと説いて出家の決意を述べられた。今に僧侶の愛読書となっている。」(以上引用)

|

|

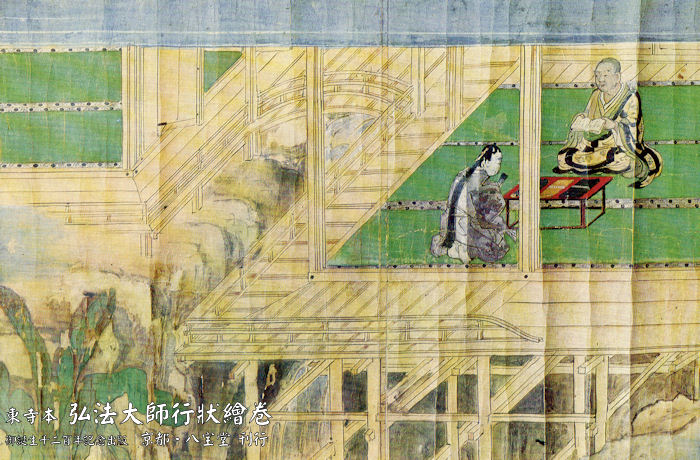

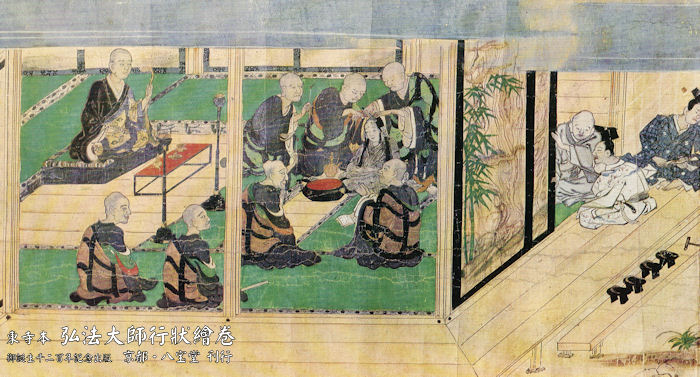

6.剃髪受戒 (ていはつじゅかい)の場 |

|

「延暦12年(793)大師御歳20才の時に、和泉国槙尾山寺で石渕贈僧勤操を師として剃髪出家された。その時に教海とつけたが後に如空とされ、間もなく空海の名を称されることとなった。この図は多くの僧俗の人達に見守られて、剃髪の儀式が行われている場面を示している。(この表題は仮につけたもので、登檀受戒の前についている場面である)」(以上引用)

|